基本信息

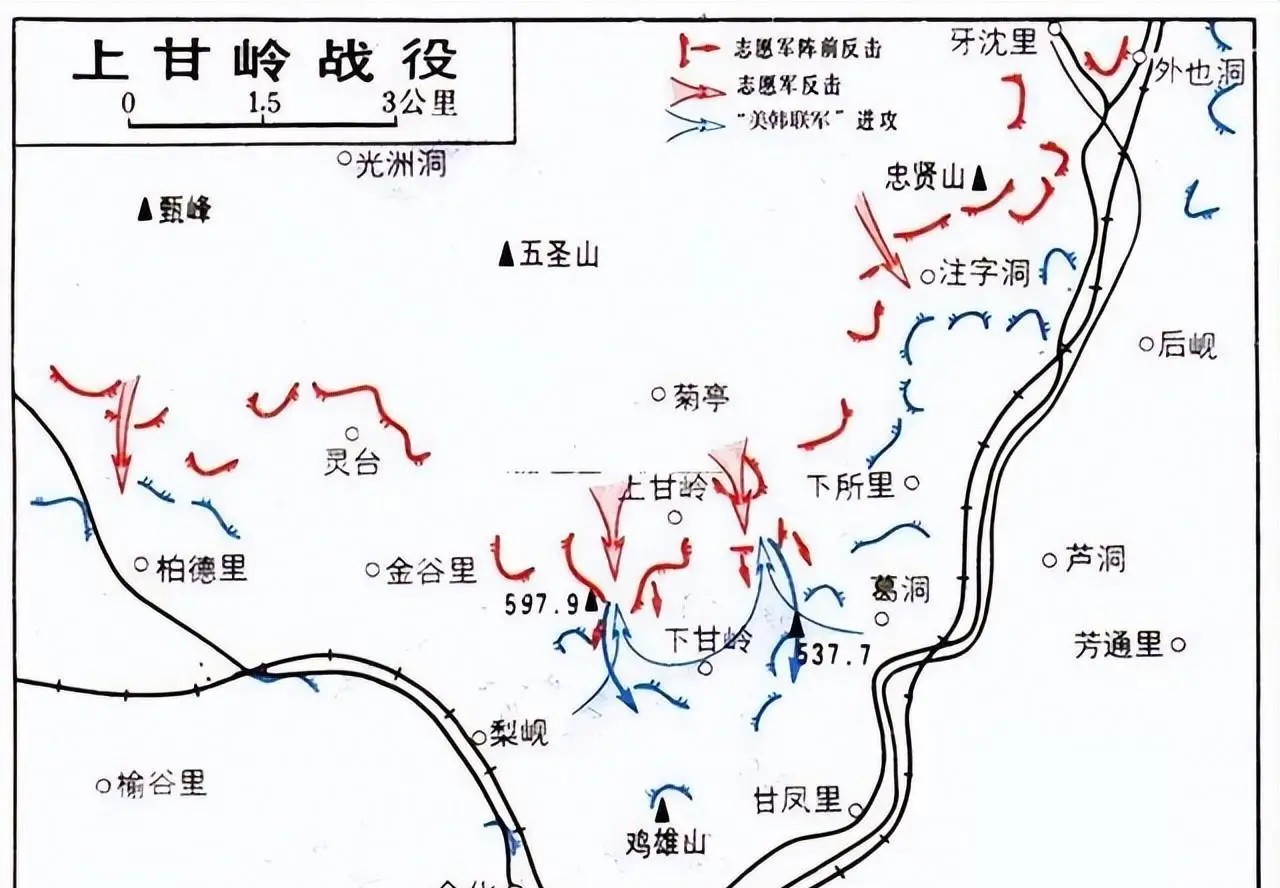

1950年10月19日,中国人民志愿军在司令员兼政治委员彭德怀率领下,跨过鸭绿江,开赴朝鲜战场,25日,揭开抗美援朝战争序幕。1952年9月18日,志愿军在沿“三八线”附近地区的整个战线上开始秋季战术反击作战,攻占了“联合国军”许多营以下阵地。为改变战场的不利态势,美军第8集团军司令官范佛里特精心策划了“金化攻势”,即美第9军动用美国陆军第7师,韩国陆军第2师及第9师,夺取五圣山南麓的三角峰和“狙击岭”,进而威胁五圣山。1952年10月14日,“联合国军”调集兵力6万余人,大炮300余门,坦克170多辆,出动飞机3000多架次,对志愿军两个连防守地约3.7平方公里的上甘岭阵地发起猛攻,志愿军防守部队进行了顽强抵抗,阵地多次失而复得。双方随后不断向上甘岭地区增加兵力和重武器,使上甘岭发展为局部战役规模。激战持续至11月25日结束。在持续43天的战斗中,志愿军与“联合国军”反复争夺阵地达59次,志愿军共击退“联合国军”900多次冲锋。最终志愿军守住了阵地,取得了胜利。

上甘岭战役是抗美援朝战争中,志愿军依托以坑道为骨干的坚固阵地,以劣势装备挫败敌人大规模进攻的一次著名的山地坚守防御战。战役激烈程度为前所罕见,特别是炮兵火力密度,已超过第二次世界大战最高水平,志愿军在此次战役中打出了国威军威。

战役背景

抗美援朝初期

1950年10月19日,中国人民志愿军在司令员兼政治委员彭德怀率领下,跨过鸭绿江,开赴朝鲜战场,25日,揭开抗美援朝战争序幕。1950年10月25日-1951年6月10日,是抗美援朝战争第一阶段。这个阶段,人民志愿军采取以运动战为主,与部分阵地战、游击战相结合的方针,连续进行了五次战略性战役。

第二次战役

1950年11月7日,中国人民志愿军在朝鲜人民军配合下,对以美国为首的“联合国军”及其指挥的韩国国军发动第二次战役。11月6日,志愿军在完成第一次战役后,迅速向山区撤退与联合国军脱离接触,无疑加深了美军对中国兵力的误判。11月24日凌晨,“圣诞节”攻势开始,次日,中国军队发动第二次战役。志愿军按预定计划,将“联合国军”诱至预定地区后,立即发起反击,给以出其不意的打击。

1951年7月10日,朝鲜代表与美国代表在朝鲜开城进行停战谈判,10月21日迁至板门店,谈判的主要内容为停战与战俘遣返。

1952年,朝鲜战争进入敌我相持阶段,双方部队相持在朝鲜半岛“三八线”。1952年4月,美国陆军上将克拉克接替李奇微任美国远东军兼“联合国军”总司令,次月,美国陆军少将威廉·哈里逊接任朝鲜停战谈判“联合国军”代表团首席代表。1952年5月,朝鲜停战谈判双方解决了停战监督和战后限制朝鲜境内军事设施等问题。但在此后一段时间里,双方在战俘问题上严重僵持,谈判已徒有形式。当年美国总统大选期间,为了维护自己的政治资本,把“烫手的山药蛋”丢给下任,美国总统杜鲁门授意哈里逊,于10月8日宣布无限期中断谈判,堵死了达成停战协定的大门。

秋季战术反击作战

1952年9月18日,志愿军在沿“三八线”附近地区的整个战线上,有选择地对美国为首的“联合国军”及其指挥的韩国国军营以下兵力防守阵地实施具有战役规模的进攻作战,即秋季战术反击作战。志愿军在战术反击作战中,攻占了“联合国军”许多营以下阵地。为改变战场的不利态势,美军第8集团军司令官范佛里特精心策划了“金化攻势”,即美第9军动用美国陆军第7师,韩国陆军第2师及第9师,夺取五圣山南麓的三角峰和“狙击岭”,进而威胁五圣山,这次行动又称之为“摊牌行动”。

摊牌行动

1952年10月初,种种迹象表明,志愿军已经越来越明显地掌握了地面作战的主动权,驻韩国的联合国军司令詹姆斯·奥尔沃德·范弗里特对此表现出越来越大的关注。在10月6日写给上司——远东美军司令马克·韦恩·克拉克的信中,他敦促尽快通过一项在美国第9军前线发动一切有限目标的进攻计划,他说:“为了扭转局势,我们必须首先采取小规模的进攻行动,使敌人陷于被动的防守地位,目前我们都是为应付敌人的进攻而采取防守行动,致使我们遭到了1951年10月和11月以来所有战斗中人员惨重的伤亡。”

为避免这一趋势继续发展,范弗里特建议采纳第9军团代号为“摊牌行动”(Operation Showdown)计划。他认为那样将会改善金化以北防线的情况。范弗里特指出,在该城以北不到3英里的地方,第9军和敌人的军队都设有工事,双方间隔只有200码。在598高地和该高地东北面大约1英里多的地方有一条从西北伸向东南的狙击岭山脉(中方称537.7高地),那里的敌对力量正好卡住了我方的咽喉,故此死伤就相应要大得多。假如能把敌人驱逐出这些山头,范弗里特继续说,他们将不得不后撤到1250码以远的另一个防守阵地。考虑目前弹药库存所能提供的最大火力以及空中力量的最大近战支援,第8集团军司令对“摊牌行动”的可能性是乐观的。

虽然克拉克在过去曾反对过夺取高地的冒险行动,但是他也终于表示,“摊牌行动”将可以非同寻常地创造一个好机会,可以不付出过大的牺牲就能拿下一些阵地。假如一切按计划行事,仅美国第7师和韩军第2师的2个营就可以圆满完成这一使命。野战司令官们估计,此行动将进行6天,会造成200人的伤亡。由于有多达16个炮兵营的280门大炮和200多架次战斗机和轰炸机的支援,估计步兵不会遇到很大的障碍。于是,8日克拉克批准了“摊牌行动”计划,但仍提醒范弗里特对该行动只作例行的新闻报道,同时要特别考虑夺取高地的战术意义。

战役地理

597.9高地

597.9高地由东北和西北两条山梁组成,好像英文字母V,又像是个三角形,所以被美军形象地称之为三角形山,共分为十二个阵地,东北山梁上依次是2号、8号和1号阵地,2号阵地的左前方有个小山梁,上面就是整个高地的最前沿11号阵地;西北山梁上依次是6号、5号、4号和0号阵地;高地主峰则是3号阵地,主峰前面的突出部是9号阵地,9号阵地的右后方是10号阵地,左后方是7号阵地。其中9号阵地是主峰的门户,位置非常重要,日后将成为双方殊死争夺的目标。防守此地的是志愿军第一三五团的九连和八连的一个排,为一个加强连的兵力。

537.7高地

537.7高地(美方称狙击兵岭)是两个南北相对形同驼峰的山岭,南山被美军占领,北山则在志愿军手中,(应确切称之为537.7高地北山)上面有九个阵地,组成一个不规则的十字形,从西到东依次是9号、3号、4号、5号和6号阵地;由南到北依次是1号、2号、7号和8号阵地,其中8号阵地是最前沿的突出部。整个北山高地由志愿军第一三五团一连防守。

上甘岭村

上甘岭战役一开始是围绕朝鲜中部金化郡五圣山前沿的597.9高地和537.7高地志愿军防御阵地展开的,根据志愿军作战条令规定,军以下规模作战称为战斗,所以战斗开始后被称为“597.9和537.7高地战斗”,因为这两个高地都是无名山,只能以海拔高度命名。这两个高地后面的山洼里有个才十几户人家的小村庄,叫“上甘岭”。志愿军还在这个小村庄里召开过第五次党委扩大会议,研究第五次战役。但经过五次战役双方拉锯激战,上甘岭村庄已成为一片废墟,只是作为一个地名,出现在地图上。直到二十多天后,战斗发展到了战役规模,才以这个村名将这次战役命名为“上甘岭战役”。

战役总结

兵员统计

上甘岭战役从1952年10月14日至11月25日,历时四十三天,双方在面积仅3.7平方公里的两个高地进行了激烈的争夺,投入的兵力、兵器逐步增加,由战斗发展为战役。志愿军参战部队依托坑道与敌反复争夺二十九次,击退敌营以上规模冲锋二十五次,营以下冲锋六百五十三次。最终只失去了537.7高地前沿的两个班阵地。

战役中志愿军共投入步兵为十五军四十五师之一三三团、一三四团、一三五团,二十九师之八十六团、八十七团;十二军三十一师之九十一团、九十二团、九十三团,三十四师之一零六团,合计十五军5个团,十二军4个团,共9个步兵团加上战役中陆续补充的2000余新兵,共4.3万余人。投入炮兵部队有:炮兵第二师、炮兵第七师、火箭炮第二零九团,第六十军炮兵团,共11个炮兵营,计山、野、榴炮133门、火箭炮24门、迫击炮292门。高炮部队有:高炮第六零一团、六一零团各一部,高炮独立第二十营、独立第三十五营,计高炮47门。

“联合国军”共投入步兵有美第七师3个团、韩第二师4个团、埃塞俄比亚营、哥伦比亚营。地面部队合计7个团又2个营。(中方认为韩第九师3个团、美军第一八七空降团参加了战斗,但没有对方材料的证明)支援部队炮兵十六个营又3个连,8个坦克连,以及各直属队及第105新兵编练师9000余人,参战总兵力约4万人。共有105毫米口径以上火炮300余门。坦克2个营,170余辆。航空兵1个大队,飞机约100架,共出动约3000余架次。

物资火力

联军发射炮弹190万枚,志愿军供应各种物资1.6万吨,实际消耗1.1万吨。其中弹药5530吨,平均日消耗128吨,战役中共发射炮弹40余万发,相当于联合国军的1/4。仅15军45师在23天的战斗中,就消耗10.65万颗手榴弹、4.6万颗手雷和1500余根爆破筒,这还不包括搜集敌方遗弃的手榴弹、手雷。这一物资消耗量为中国战史上所罕见。为保障后勤供应,共投入运输车辆2163台次,火线运输人员8500余人,动员民工6万余人。在上甘岭战役中,敌人对志愿军两个高地约3.7平方公里的阵地上,共倾泻炮弹190余万发,最多一天30余万发;共出动飞机3000多架次,投弹5000余枚,最多一天出动250架次,投弹500余枚。

参战方式

以坑道为骨干的防御体系,解决了在敌极其猛烈的火力之下减少伤亡,保存有生力量的难题,有效地削弱了敌在技术装备上的优势。即便在失去表面阵地的情况下,守备部队仍能以退守坑道来配合二线部队实施反击,抗击并粉碎敌之进攻,证明了坑道在以劣势装备进行坚守防御中的优越性。 在作战中,炮兵的作用进一步得到提高,虽然志愿军发射的炮弹数量只相当于美韩军的21%,火炮的口径也多不及,但通过灵活的机动和集中使用,已经能够与敌炮兵进行大规模的炮战。具体应用上,反击中,在步兵攻击前实施炮火准备,一般可摧毁敌工事70%以上;防御中,以集中火力拦截敌冲击队形或阻止其在占领表面阵地后扩张战果。据估计,美韩军在战役中的伤亡有70%是被志愿军炮火杀伤的。

因为作战区域狭小,美韩军又多采取集团冲锋,攻击队形密集,攻防转换节奏快,在志愿军所装备的武器中,马克沁重机枪火力虽猛,但枪体笨重,结构复杂,又需要加水冷却,使用极不方便;捷克轻机枪射击精度高,但卡壳率较高,需要不断抹油维护保养,也不适应激烈的战斗;苏式轻机枪火力猛,但射击时弹匣转动声响大,夜战中容易暴露目标;苏式五零冲锋枪枪体轻便,射击速度快,但弹匣容量小,转眼之间子弹就消耗完了。相比较之下,投掷弹药深受欢迎,特别是加重手榴弹、手雷、爆破筒更为战士所青睐。很多战斗几乎都是靠手榴弹和手雷取胜的。

双方总结

志愿军总结

志愿军坚持坑道斗争必须在坑道里人员、物资条件允许,与上级通讯联系畅通的情况下,坚持一定时间,并要抓紧时机向坑道及时补充人员和物资,还必须要有纵深部队的战术、火力、物质、精神的有力支援。

同时,坑道部队也要积极组织班、小组为单位的小规模偷袭、强袭、骚扰等战斗活动,对占领表面阵地之敌进行反击或牵制。纵深部队则要组织狙击手或火炮压制敌对坑道口的破坏,切实保护坑道。恢复阵地的基本方法是组织强有力的反击,其具体方式可以是坑道内外部队相互配合,里应外合;也可以将部队事先运动进坑道,再依托坑道发动反击。并且要有反复争夺的充分思想准备和物质准备。这场战役也反映了后勤在现代化战争中重要作用,志愿军在战役中物资消耗之大,尤其是炮弹的消耗量,是史无前例的。志愿军后勤机关在秋季反击作战的物资储备基础上,实行重点保障,对上甘岭的所有需要竭尽所能予以满足,还动用了后勤部门留做机动力量的汽车连加强运输保障。

第15军后勤部在志愿军后勤司令部及其第2分部的领导和支持下,以及朝鲜人民的密切配合、支援下,战前,抓紧后方工程建设和物资储备;战中,及时调整后方部署,全力保障前沿坑道战斗,实行补给、救护战斗化,从而战胜了敌人的封锁破坏,有力地保障了战役的胜利。

美军总结

6个星期的艰苦奋战过去了,联合国军司令部所属部队控制了狙击岭的一部分,但失去了整个“三角山”。在“三角山”战斗中,他们由最初的2个营的兵力发展到2个师以上的兵力,死伤人数由200人增加到9000人。尽管中国人大概在这场战斗中耗费了10000名士兵,但是他们丝毫不感到缺乏兵力,在过去的一年里,他们一次又一次地表现了为夺取有战术意义的高地,他们是愿意付出重大牺牲的。“三角山”之战,中国军队以他们不屈不挠的斗争扭转了白马山之战的败局,并且迫使联合国军停止进攻。

战役伤亡

联合国军

根据沃尔特·赫姆斯的《朝鲜战争中的美国陆军(第1卷)》所述,“联合国军”在持续6个星期的三角形山战役里共伤亡9000人。志愿军估计联合国军伤亡为25498人。

美第三十一团除了其二营连续作战三天,一营、三营只打了一天就撤下597.9高地。但在1952年11月8日,该团上报的《598 高地指挥报告》中统计:10月14日至1日,共伤亡失踪1266人。其中包括配属该团的哥伦比亚营6人阵亡、21人负伤。美第七师《598 高地指挥报告》中的伤亡统计则显示:第三十一团伤亡失踪1239人,第三十二团伤亡失踪845人,第十七团伤亡805人,埃塞俄比亚营伤亡40人,哥伦比亚营伤亡27人合计2956人。这个数字里,还不包括美第一八七空降团一个营和近3万人的支援部队伤亡。又据美国第八集团军人事部统计报告:1952年10月,美国第八集团军指挥的美军、韩军、英联邦师、土耳其旅、菲律宾营、泰国营、荷兰营、法国营、埃塞俄比亚营、希腊营、哥伦比亚营、比利时营、挪威连等13国部队,共伤亡失踪16934人其中美军3446人;11月美国第八集团军共伤亡失踪8686人,其中美军1575人。

韩军

韩国《朝鲜战争》一书中公布的两高地战斗战果及伤亡数字是:毙敌3772人,俘敌72人,共3844人;阵亡1127人,负伤3613人,失踪89人,共4829人。据美国第八集团军人事部统计报告:10月韩军亡2502人,伤9434人,失踪1114人,共13050人;11月韩军亡1582人,伤4633人,失踪361人,共6576人;韩军10月、11月伤亡失踪人数,总计19626人。

1952年10月至11月期间,韩军战事唯有白马山战斗和上甘岭战役。除去韩国《朝鲜战争》一书承认的白马山战斗韩军亡505人,伤2526人,失踪391人,共3422人;10月上甘岭战役中韩军应亡1997人,伤6908人,失踪723人,共9628人。再加上韩军11月的损失,总计为16204人。

志愿军

1952年11月26日,第十五军司令部发布上甘岭战役战绩公报:在43天的战斗中,我打退敌排以上进攻900余次,与敌进行大规模争夺战29次,以11529人的伤亡代价,毙、伤、俘敌25498人。

1976年8月,中国人民解放军军政大学训练部在《关于上甘岭防御战役后勤工作》报告中,对第十五军在上甘岭战役中的伤与亡有详细的分析统计:共有6691人负伤,占伤亡总数58.04%;4838人阵亡,占伤亡总数41.96%。而伤亡总数中,阻击伤亡占44.38%,反击伤亡占29.8%,运输伤亡占14.88%,运动伤亡占10.94%。

战役影响

战役激烈程度

上甘岭战役中的炮兵火力密度,已超过第二次世界大战最高水平。平均每秒钟就达6发,每平方米的土地上就有76枚炮弹爆炸。“联合国军”在此役中调集兵力6万余人,大炮300余门,坦克170多辆,出动飞机3000多架次,对志愿军两个连约3.7平方公里的阵地上,倾泻炮弹190余万发,炸弹5000余枚。我方阵地山头被削低两米,高地的土石被炸松1—2米,成了一片焦土,许多岩石坑道也被炸短了三四米。志愿军参战部队依托坑道与敌反复争夺29次,击退敌营以上规模冲锋25次,营以下冲锋653次。志愿军伤亡11529人,伤亡率在20%以上。而“联合国军”伤亡25498人,伤亡率在40%以上。这样的伤亡率和日平均伤亡数,对美国人来说是个极其可怕的数字,因为美国认为伤亡率最高的太平洋战争中的硫磺岛战役,也只有32.6%。

打出国威军威

上甘岭战役的胜利,彻底粉碎了敌人的“金化攻势”,给敌人以沉重的打击。战役之后,美军再也没有向志愿军发动过营以上规模的进攻,朝鲜战局从此稳定在北纬38度线上。上甘岭战役不仅奠定了朝韩的南疆北界,还换来了东亚地区几十年的和平。秦基伟将军说:“上甘岭战役不仅从军事上打垮了敌人的攻势,也打出了我军的指挥艺术、战斗作风和团结精神。打出了国威军威。以后有人说过,美国人真正认识中国人,是从上甘岭开始的。”

英雄人物

在战斗中,涌现了有以身体堵塞敌人机枪眼,为冲击部队打开道路的特等功臣、特级英雄黄继光;有双腿被打断仍坚持指挥战斗,在最后一口气时拉响最后一颗手榴弹滚向敌群,与敌人同归于尽的特等功臣、一级英雄排长孙占元;有新战士胡修道,在全班战友伤亡的情况下,一人坚持阵地战斗,英勇机智地击退敌军40余次冲锋,毙伤敌人280余名,守住了阵地,立特等功、获一级战斗英雄称号。有战斗中身受重伤,在生命的最后一息,用自己的身体连接被打断的线路,保证了指挥联络畅通,立特等功、获二级战斗英雄称号的通信英雄牛保才。除了他们还有许多可歌可泣的英雄事迹和英雄人物。

十五军在战役中涌现出以特等英雄黄继光为代表的三等功以上各级战斗英雄共12347人,占该军总人数的27.5%,以四十五师一三四团八连为代表的英雄集体200余个。在四十三天中,拉响手榴弹、手雷、爆破筒与敌同归于尽,舍身炸地堡、堵枪眼的烈士留下姓名的就有三十八位之多。

整个抗美援朝战争期间,中国志愿军将士共有30.2万人立功受奖,获得荣誉称号,约占人朝参战志愿军总数的15%。而第十五军在轮番人朝作战的志愿军27个野战军中,格外显现出蔚为壮观的英雄气象。该军人朝参战3年,曾于第五次战役和上甘岭战役之后,进行过两次评功评模活动,荣立功勋、授予称号的官兵多达13456名,约占该军总人数的29.4%。其中第五次战役后评出的英雄、功臣为1109名:特等功、一级英雄2名,特等功4名,一等功22名,二等功257名,三等功824名。而上甘岭一战,该军则涌现出以集体特等功连第一三四团八连为代表的英雄集体200多个;以特等功、特级英雄黄继光为代表的三等功以上英雄、模范、功臣12347名(不包括第十二军英雄集体和个人),约占该军在朝立功总数的91.76%。其中特等功、特级英雄1名,特等功、一级英雄2名,特等功、二级英雄26名,特等功、二级模范2名,一等功、二级英雄3名,特等功15名,一等功137名,二等功671名,三等功11490名。

战役检讨

“上甘岭战役”,韩国人则称之为“狙击棱线战斗”。前者使人难以确定这次作战行动到底是一次战役还是一次战斗,后者则明确地认为是一次战斗。将这次作战称之为战役或战斗虽然只有一字之差,但意义却相差极大。

根据志愿军作战条令规定,军以下规模作战称为战斗,所以战斗开始后被称为597.9和537.7高地战斗。这两个高地后面的山洼里有个才十几户人家的小村庄,叫上甘岭。一年多前,志愿军还在这个小村庄里召开过第五次党委扩大会议,研究第五次战役。但经过五次战役双方拉锯激战,上甘岭村庄已成为一片废墟,只是作为一个地名,出现在地图上。直到二十多天后,战斗发展到了战役规模,才以这个村名将此次战役命名为上甘岭战役。

对敌情判断错误

开始以前,有很多征候表明敌军可能会在上甘岭地区采取较大规模的进攻行动。更为明显的是,战役前10天,第2师32团2营参谋李吉求向我军投诚,供出其所在部队将与美军配合向597.9高地和537.7高地北山发动进攻的全部计划。因此 不少资料包括一些权威的史料,都认为从战役的第二天起,志愿军就已判明了美军的主攻方向。其实,上至志愿军总部、第三兵团,下到十五军,都没有兵力部署上的变动。对美军的作战意图、主攻方向都是经过三四天的战斗才逐步明确的。造成了志愿军作战的很大被动。

15军军长秦基伟后来回忆说:“至于攻势重点,我们分析最大的可能在44师正面(平康方向),企图夺取西方山、斗流峰……战斗持续时间可达20天至一个月。我们估计敌人重点进攻五圣山的可能性较小,因为五圣山地势险峻,便于我军防守,如果敌人将攻势重点放在五圣山,就必须从日本调动力量,只凭在朝力量是不够的。而且,在五圣山这样的防御阵地上,我们也比较容易粉碎敌人的进攻……到了9月下旬,敌人在日本的部队尚无调动迹象,而我就在整个朝鲜战线上发动了一连串的战术反击,我们估计敌人大规模战役进攻的可能性不存在了……

上甘岭与五圣山的关系

很多人认为上甘岭一失,五圣山就会不保。五圣山确实是当时志愿军中部战线的咽喉要点,一旦失守将会震撼全局。而上甘岭战役双方拼死争夺的两个高地仅仅是五圣山的前沿门户,要知道五圣山海拔1061.7米,几乎是这两个高地高度的两倍,而且山势极为陡峭险峻,据说,秦基伟登上五圣山观察地形,下山时因山路太陡,无法走下来,竟然是坐着顺山坡往下滑。要攻占这样难以通行的山峰,简直是无法想象的,也就是说,即使上甘岭的两高地全部失守,五圣山也不一定会失去。在上甘岭的鏖战,主要是从停战谈判实现就地停火的原则考虑,为朝鲜尽量多争取一些国土。

有人说,冷静理智地想,为了这样3.7平方公里的山地,付出了1.156万人伤亡的代价,是否值得,但我们也应该同时想想联军为了这3.7平方公里的山地付出万人伤亡的代价和大量的弹药消耗,是什么用意?联合国部队指挥官克拉克上将和美国总统杜鲁门承认这是对联军士气的沉重打击。克拉克在回忆录中指出,鉴于上甘岭战役中联合国军伤亡过重,联军远东指挥部不得不停止了任何兵力多于一个营的战斗计划,由此,这场战役实际迫使联军停止了任何对志愿军的大规模进攻计划。

战役中15军与12军关系

12军投入作战时的背景。当时,已经在15军45师遭受惨重损失。全师27个步兵连有16个打光2次后重建,134团8连(上甘岭特功八连)打光3次后重建,伤亡人数达5600余人。29师参战的2个团部队也伤亡很大。由于我军是在异国作战,兵员补充比较困难,如果再由这些已经残破的部队继续打下去,那么就很难达到与敌争夺到底的目标。而15军44师因负责平康方向的防御任务而不能动用,29师85团处于防御第一线阵地也无法调动,可以说单凭15军已经无法继续坚持战斗下去。早在10月20日,预见到此次战役有长期争夺可能性的志愿军总部就指定刚从15军左翼换防下来的12军担任此次战役的战役预备队。12军随即抽调6个主力团陆续开赴上甘岭地区,后来有4个团实际投入作战。

可以这样说,12军正是在15军力量不足以与敌继续作战的关键时刻投入作战的。这一点得到了15军军长秦基伟的赞同,后来他在不同历史时期曾经这样说过:“12军是取得上甘岭作战全部胜利的保证。12军是在什么样情况下投入战斗的呢?是当战斗最紧张、最艰苦,军二梯队已无法战斗时,赶来参战的”,“要充分肯定12军的作用。没有12军的参战,当时的这个客观情况,要是只靠15军,很难把它打成最后这么个结局的”。

12军是配属给十五军的,作为战役的二梯队投入作战的,十二军是一支比十五军历史更久远的部队,上甘岭战役前,十五军还可以说是默默无闻,而十二军早就因累累战功名扬天下,此役配属给十五军,识大体明大局毫无怨言,使得十五军在指挥上毫无顾虑,显示了一支老部队的谦虚与成熟,而战役中同样不凡的表现,为战役的最后胜利画上了圆满句号。可惜被十五军的辉煌所掩盖,很多人并不知道十二军在上甘岭的出色战绩,令人惋惜,但其同样光荣的功绩是不应被忽视的。

阅读量:1439 更新时间:2025-10-16

版权声明:可名百科词条系由创作者创建、编辑和维护,内容仅供参考。所有内容仅是创作者的表达,不代表本站观点,本站不为其版权负责! 如有版权问题,请联系我们删除 kefu@kemingbaike.com