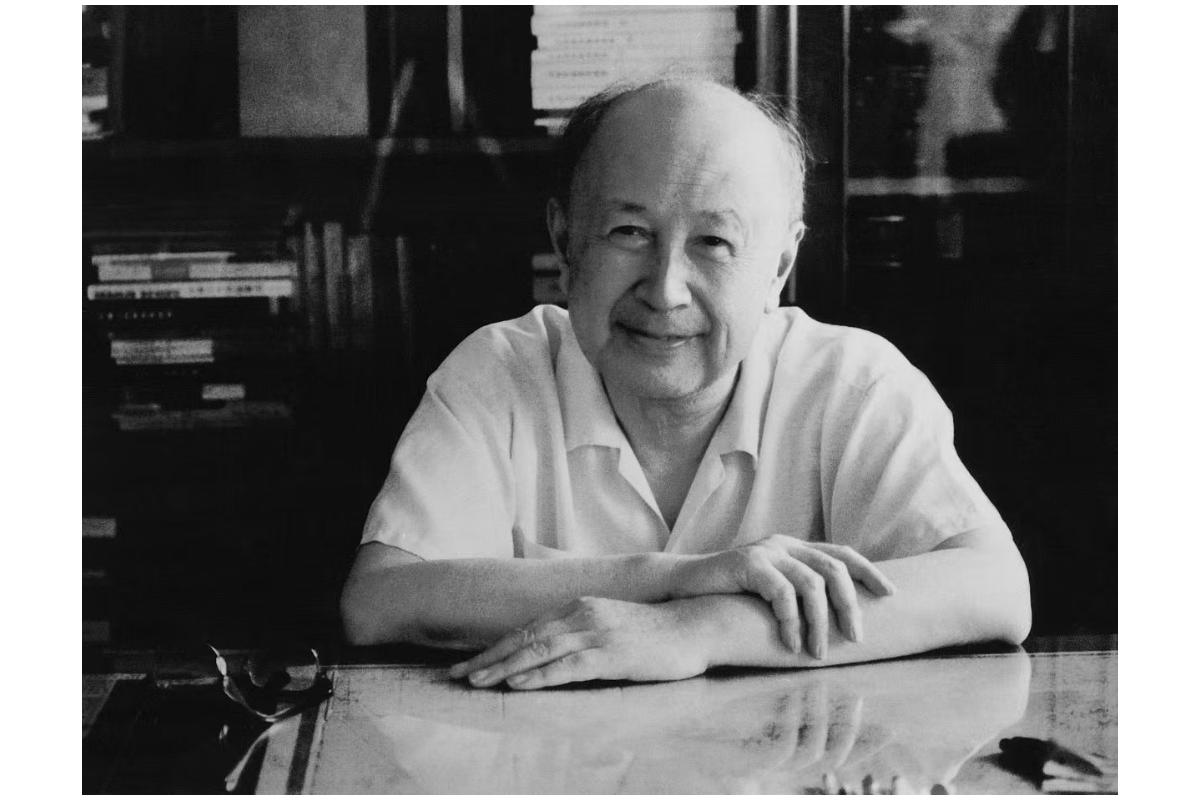

人物介绍

钱学森在上海市出生,后随父迁居北京,1935年9月起留学美国。在加州理工学院师从冯·卡门,1939年拿到博士学位,1947年成为麻省理工学院当时最年轻的终身教授。20世纪50年代初,钱学森遭到美国的无理羁留长达5年。1955年10月,钱学森冲破重重阻力回到新中国。此后长期担任中国导弹航天事业主要技术领导职务。1956年,钱学森受命组建中国第一个火箭、导弹研究所——国防部第五研究院并担任首任院长。后被聘为中国科学院学部委员,参与创建中国科学技术大学。他指导设计的中国第一枚液体探空火箭于1960年2月发射成功。此后又作为技术总负责人,协助聂荣臻成功组织了中国首次导弹与原子弹“两弹”结合试验。1970年4月,牵头组织实施中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射任务,成为新中国科技发展史上的重要里程碑。20世纪70年代以后,钱学森又参与了一系列与导弹、火箭、卫星相关的重要工程与试验,为国防和航天事业做出重要贡献。其理论探索也开始向更多领域的重大科技问题延伸。1994年6月,被选聘为中国工程院首批院士。2005年,他提出了著名的“钱学森之问”。2009年因病于北京逝世。

钱学森最突出的贡献是领导和指导中国火箭导弹的工作,使中国成为世界上第三个拥有核导弹的强国。但他的科学和科学思想成就是多方面的。钱学森在空气动力学和固体力学方面做过开拓性的工作,与冯·卡门合作创立了卡门——钱学森方法,与郭永怀合作最早在跨声速流动问题中引入上下临界马赫数的概念。航天技术方面,提出并实现了火箭助推起飞装置(JATO),使飞机跑道距离缩短;提出火箭旅客飞机概念和关于核火箭的设想;研究了星际航行的可能性。提出了工程控制论、物理力学等概念,提出了“开放的复杂巨系统”概念,推动了中国的系统科学研究,对中国现代科学体系的建设、情报学、科学管理与教育等也有重要贡献。

因为钱学森的杰出贡献,1991年10月16日,他被中华人民共和国国务院、中央军委授予“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英雄模范奖章。1999年,荣获中共中央、国务院、中央军委授予的“两弹一星功勋奖章”。2001年,江泽民号召“向人民科学家钱学森同志学习”。2001年12月21日,经国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准,中国科学院紫金山天文台将1980年10月14日发现的一颗国际编号为3763的小行星命名为“钱学森星”。2009年,入选“100位新中国成立以来感动中国人物”。

主要成就

理论成果

应用力学

流体力学

在流体力学领域,钱学森的重要贡献有三个方面。首先,他研究了可压缩性带来的两个最基本的效应:热效应和波阻效应,给出了波阻与摩阻的比例,指出这个比例会随马赫数的增大而增大;另外还给出了气流从对飞行体冷却转化为加热的判据。第二方面是他根据导师冯·卡门的建议,研究了在较低马赫数条件下可压缩性对机翼升力的影响。他所得到的用来对机翼升力作出修正的公式,后来被称为卡门-钱公式,它在当时直接对飞机的设计起了重要作用。第三,他在前人研究的基础上,研究并证实了在轴对称和一般条件下,理想流体流动的局部超声速无旋流场中出现极限线后,必然出现激波,使全局性连续无旋流场不能继续存在。这时的来流马赫数被定义为上临界马赫数,以表明这是可能存在连续无旋流场的最高马赫数。之后在与郭永怀合作的论文里,钱学森提出了理想可压缩流体绕流流场的严格解法,定量地求得了上临界马赫数。流场中一旦出现激波,机翼的阻力马上就增加,上临界马赫数是与最小阻力相对应的。在理论上和设计实践中,上临界马赫数都是一个重要的概念。

此外,他还介入了流体力学的分支稀薄气体力学的研究。钱学森考虑到,远程喷气飞机的最优飞行高度估计在100km左右,那里空气非常稀薄,不能当作连续介质看待,必须运用稀薄气体力学的概念和方法来指导飞机的设计。他在1946年的一篇论文中,介绍了分子运动平均自由程l的概念,并用l与物体的特征长度L(或边界层厚度λ)之比形成一个无量纲常数,在由马赫数和雷诺数构成的平面上,以l/λ为指标,把该平面划分为四个区域:自由分子流区、过渡区、滑流区和气体动力学区。钱学森提出的流动区域的划分原则被人们认为是研究稀薄气体力学的开创性工作。

弹性力学

在弹性力学领域,钱学森的主要贡献是对壳体结构的处理。壳体结构是减轻飞行器的有效途径。在20世纪30年代,一个困扰航空结构工程师的严重问题是带曲率薄壳结构的稳定性,因为当时所有理论预测的失稳临界值都远大于实验值,这使工程师们没有科学理论可遵循。钱学森在获得博士学位后,就把注意力转向弹性力学方面的难题。在多篇论文中,他和冯·卡门首先确认上述难题一个具有多个平衡位形的非线性问题,建立了相应的方程;结合实验观测,第一次用能量法得出了接近实验值的临界判据。钱学森对这类非线性失稳现象所做的深刻分析和使用的计算方法,对当时的力学界和航空界产生了很大的影响。

空气动力学

在空气动力学方面,钱学森着重于研究真实气体在低密度、高温、高压条件下的物理特性并将其作为新的因素,体现和应用于空气动力学问题,推动了空气动力学向新领域的开拓。他系统地提出了火箭和喷气推进技术面临的科学问题。为了解决火箭发动机耐高温的问题,钱学森提出,在发动机工作时间短的条件下,可以舍弃传统的弹性力学方法而改用流变体力学的方法;他还提出,为了实现远程和洲际火箭航行,可以设想在火箭上安装翅膀。我们知道,这种设想后来在美国航天飞机上得到了完全的实现,航天飞机正是利用这个道理实现了重返地球的长距离滑翔,克服回地所面临的热障问题。

1939年钱学森与马林纳(Malina)共同发表了一篇论文,为1937年他参加加州理工学院古根汉姆航空实验室火箭小组后从事研究工作的一部分。该文章是钱学森在火箭方面的第一篇论文,讨论了探空火箭的飞行弹道问题,特别联系到一种利用固体燃料以脉冲方式驱动的发动机。因为这是当时火箭小组实验所采用的方案。文章指出,探空火箭所能达到的理论高度远大于实际已经达到的高度,探空火箭还有很大发展潜力。钱学森对探空火箭飞行弹道作了深入和全面的力学分析,包括重力场变化和气动阻力的影响,它将当时尚属初创阶段的火箭技术置于科学基础之上,为其他学者带来了示范和引领。钱学森指出,脉冲驱动不是影响飞行高度的本质因素,因为只要脉冲的间隙足够短,它与连续驱动并无区别,真正重要的是燃料的比冲。

喷气推进与航天技术

20世纪40年代,钱学森提出并实现了火箭助推起飞装置(JATO),使飞机跑道距离缩短。1949年,提出了火箭旅客飞机概念和关于核火箭的设想。1953年,研究了行星际飞行理论的可能性。1962年,在出版的专著《星际航行概论》中提出了用一架装有喷气发动机的大飞机作为第一级运载工具,用一架装有火箭发动机的飞机作为第二级运载工具的天地往返运输系统概念。

物理力学

钱学森发现,要解决高温、高压和高应力状态所带来的问题,传统的实验手段有局限性,必须借助原子、分子和凝聚态物质的微观理论,因此,1953年,钱学森正式为力学提出了一个超越经典力学的新领域,即物理力学,主张从物质的微观规律确定其宏观力学特性,改变过去只靠实验测定力学性质的方法,大大节约了人力物力,并开拓了高温高压的新领域。这种观念,不仅在力学,在物质的微观理论与工程技术研究相结合的方面,并且在其他众多领域已经被普遍采用。它代表了力学革命的方向和路线——力学的细观、微观化。

钱学森明确提出了物理力学的研究范围和方法。物理力学的目的是从材料的原子、分子结构的微观性质预见其宏观力学性质。研究内容是工程所感兴趣的物质的宏观力学性质,包括宏观平衡态性质和宏观非平衡态。在方法上 , 原则上用量子力学和统计物理,但由于计算能力的限制,原子、分子的性质不能单靠量子力学导出,也要灵活利用实验数据,及物理化学的既有成果。由于物理力学要解决实际问题,必须深入研究问题的机理、构造及其简化模 型。研究结果要真正可用,因此要运用有效的数学工具和运算方法。这些规范使物理力学不同于统计物理、物理化学、物理学等学科。钱学森把上述规范概括为:用物理学的观点来解决力学里的问题。

工程控制论

1948年维纳(W. Wiener)发表了《控制论》一书,钱学森因为具有从弹道火箭到可控和制导火箭技术的丰富的研究经验,迅速领悟了控制论的重要性,很快便运用控制论的原理解决了一批喷气技术中稳定和制导系统的问题 , 诸如火箭喷管的传递函数、远程火箭的自动导航以及火箭发动机燃烧的稳定等问题。他发现,不仅在火箭技术的领域内,而且在整个工程技术的范围内,到处存在着被控制的系统。而且有关的系统控制的技术也有了多方面的发展,因此很有必要用一种统观全局的方法来了解和发挥导航技术和控制技术的潜在力量,用更系统的方法来观察 问题,寻求新方法,揭示新前景。于是钱学森提出了工程控制论。

钱学森将控制论的主要问题概括为 “一个系统的不同部分之间相互作用的定性性质,以及由此决定的整个系统总体的运动状态” 的研究;而工程控制论则被界定为研究控制论这门科学中能够直接用在控制系统工程设计的那些部分。它除了应当包括伺服系统工程实际的内容之外,还在于作为技术科学,把工程实际中各种原理方法整理总结成为理论,以显示其在不同领域应用中的共性,以及许多基本概念的重要作用。工程控制论的重点在于理论分析而不是系统部件的详细构造和设计问题。

系统科学

钱学森的系统科学体系包括三部分:处在工程技术或应用技术层次上的是系统工程,这是直接用来改造客观世界的工程技术,但和其他工程技术不同,它是组织管理系统的技术; 处在技术科学层次上,直接为系统工程提供理论方法的学科,如运筹学、控制论、信息论等; 处在基础科学层次上属于基础理论的系统学和复杂巨系统学。其中,“开放复杂巨系统”概念是其核心。

按照钱学森的系统分类,若子系统数量非常庞大,如成千上万、上亿、上百亿等,则称为巨系统。在巨系统中,若子系统种类繁多,并有层次结构,它们之间的关系又很复杂,称为复杂巨系统。这些系统与其外部环境有物质、能量和信息的交换,所以称为开放的复杂巨系统。如生物系统、人体系统、人脑系统、地理系统、社会系统、星系系统等。

钱学森认为,要重点研究人体系统、人脑系统、社会系统和地理系统等复杂的运行机制和深层的内在规律。通过五“观”(胀观、宇观、宏观、微观、渺观 )和四 “统 ”(四种开放的复杂巨型系统)理论揭示了客观物质世界的新的统一性。从规律的网络性、共同性、决定性方面,揭示了客观物质世界的深层的、复杂的内在统一性。钱学森提出了 “从定性到定量综合集成法” ,其实质是把专家体系,数据、信息与知识体系以及计算机体系有机结合起来,构成一个高度智能化的人-机结合与融合体系,这个体系具有综合优势、整体优势和智能优势。它能把人的思维、思维的成果、人的经验、知识、智慧以及各种情报、资料和信息统统集成起来,从多方面的定性认识上升到定量认识。这一方法在唯物辩证法与具体科学的方法之间构筑了一般的、综合交叉的科学方法论,形成了比较完整的方法论体系的动态网络系统。钱学森还通过系统科学,找到了实现认识圆圈的认识方法,指出了实现认识辩证法的一种运行机制和组织形式。

人体科学

钱学森将人体科学与系统科学、思维科学相并列。他认为,人体科学的研究范围是人体的功能,如何保护人体的功能,并进一步发展人体潜在的功能。在人体科学中,钱学森特别强调人-机工程这样一门技术以及医疗,特别是中医的作用。

钱学森提出用“人体功能态”理论来描述人体这一开放的复杂巨系统,研究系统的结构、功能和行为。他认为气功、特异功能是一种功能态,这样就把气功、特异功能、中医系统理论的研究置于先进的科学框架之内,对气功、特异功能的研究起了重大作用。

科学哲学

钱学森在美国留学期间的学术研究已经体现出一种工程科学的思想。钱学森发扬了冯·卡门所主张的现代应用力学料精神,结合自身的科研经验,认为科学包含两个部分,即自然科学和工程科学,前者是后者的基础,后者是科学与工程之间的桥梁。前者的目标是发现和建立自然界的基本规律,后者的目标是建立将自然科学的基本规律转化为工程师们可以用来解决实际问题的科学理论。工程科学不能满足于帮助解决产业界和工程师当前的任务,更主要的重要的是要有预见性和超前性,为产业的发展开辟道路。因此,从事工程科学研究的专家必须掌握数学、自然科学理论和工程方面相关的知识。

1979-1980年,钱学森以 “科学学 ”为题,发表了一系列讲话和文章,集中阐述了科学学的研究对象、内容、性质、特点和分支领域等问题。为科学学这一学科的创立、建设和发展奠定了理论基础。他指出,“科学学是科研系统工程的一个主要基础,是科学,不属技术”,“科学学是把科学技术的研究作为人类社会活动的一个方面来考察,研究和总结其运动变化的规律”,属于社会科学而非自然科学。

钱学森认为,马克思主义哲学是人类对客观世界认识的最高概括,也是现代科学技术(包括科学的社会科学)的最高概括,钱学森将当代科学技术发展状况,归纳为十个紧密相联的科学技术部门。

图书情报学

1979年,钱学森在《科技情报工作》第七期发表了《情报资料、图书、文献和档案工作的现代化及其影响》一文,敏锐指出:情报资料、图书、文献和档案都是一种信息;电子计算机技术的发展将从信息存储载体、信息显示、信息检索和信息传输等方面给中国现代图书、情报和档案事业带来极大变革。他建议培养“信息科学技术”人才,图书馆等单位的工作人员必须掌握信息科学技术,未来的图书馆员将会是信息专家或信息工程师,是信息体系的建设者,也是用户的信息向导和顾问。1983年7月,钱学森在国防科技情报工作会议上又做了题为《科技情报的科学技术》的报告,着重强调图书情报工作应利用电子信息网络等高科技,将知识快速存储、标引、检索、激活,广泛开发图书情报信息资源,达到古今中外人类知识共享、共有“大成智慧”,使人的思维更科学、更敏锐,加快人类进步的步伐。

钱学森对情报研究工作的学科定位以及研究方法有系统的说明。他将情报研究归属在思维科学的范畴,认为情报最终是与人的意识思维相互作用的,是人们认识客观世界的一个重要途径。他将情报科学技术概括为资料的搜集技术,情报整理、存储和提取技术,情报分析与综合技术,又将情报分析即情报研究称为“知识和信息的激活技术”, 这种综合技术要用到系统科学和系统工程的方法。他还指出情报工作需要定性与定量相结合,运用系统辨识的方法。

科学管理与教育

20世纪60年代初,钱学森感到国家建设急需爆炸成型理论的支持,倡导建立一门力学分支学科“爆炸力学”,并在中国科学院力学所建立了爆炸研究室,在研究解决爆炸加工、大爆破、核爆炸、穿破甲、爆破安全等应用领域做出了重要贡献。

钱学森将他的系统工程理论运用到国家的科学建设上。他应用 “现代科学技术体系 ” 和 “开放复杂巨系统 ”理论,结合中国社会主义现代化建设的实际,提出了 “四个系统、九大领域 ”的宏观建议。 “四个系统”即物质文明建设系统、精神文明建设系统、政治文明建设系统 (包括民主建设、法制建设和政体建设 )、地理建设系统(包括环境保护与生态建设以及基础设施建设)。钱学森从战略高度,把科学理论同中国社会主义现代化建设的战略问题联系起来,并且建议把九大领域的建设组成复杂的、动态的、优化的社会系统工程加以研究和实施。

20世纪80至90年代钱学森担任中国科协领导期间,积极践行科学技术是第一生产力的战略思想,开创、推动面向企业的“讲理想、比贡献”竞赛活动,引导企业科技工作者把振兴中华的理想与企业发展目标和个人理想有机结合起来,促进群众性技术创新活动蓬勃开展;积极推动科技兴农活动,倡导发展沙草产业,支持开展多种形式的送科技下乡活动,帮助农民依靠科学技术脱贫致富;倡议设立“中国科协青年科技奖”(1994年更名为“中国青年科技奖”),促进优秀青年科技人才脱颖而出,培养造就了一批优秀的青年学术和技术带头人;他主持成立中国科学技术讲学团,倡导学科交叉融合,促进自然科学与社会科学联盟,支持编纂出版《中国科学技术专家传略》,充分发挥科协组织在社会主义精神文明建设中的重要作用。他高度重视科协工作的理论研究,推动理顺科协管理体制,加强科协工作制度化规范化建设,为发挥好科协组织横向联系广泛、组织网络健全的独特优势,促进科学技术的繁荣发展和普及推广、促进科技人才的成长和提高,作出了突出贡献。

晚年与逝世

1982年,钱学森卸任国防科工委副主任。晚年,钱学森仍然潜心学术研究,在构建现代科学技术体系过程中,凝聚一大批不同领域、不同学科、不同研究专长的专家学者,共同推动和促进学术协同创新与发展。他继续潜心研究的工程控制论、系统工程理论,广泛应用于军事、农业、林业乃至社会经济各个领域的实践活动。他把握信息技术对人类社会发展的深远影响,积极倡导信息技术研究应用和信息产业发展。

钱学森是位嗜书、喜静、乐观的老人,耄耋之年虽常年卧床,但他安之若素,从未抱怨生活质量不高。同时,他的思考并未停止,晚年不仅发出了“钱学森之问”,还倡议组建国家总体设计部,建议大幅缩短学制,在诸多领域,提出了相当富有远见的新论述。他的思考并不局限在航天领域,许多战略思考是跨时代跨领域的。

20世纪80年代初,钱学森从一线领导岗位上退下来后,便开始关心钻研沙产业、草产业理论,此后16年里,钱学森写了47封涉及沙草产业内容的信件。

1993年11月8日,钱学森将自己收到30万港币捐款转交沙漠治理专家刘恕,促进沙产业发展基金筹备组随即成立。1994年9月27日,在钱学森积极倡导下,中国科学技术发展基金会促进沙产业发展基金,在北京正式成立。1995年4月14日,钱学森委托秘书王寿云、涂元季将所获得的“何梁何利基金优秀奖”奖金100万港元全部捐给促进沙产业发展基金会。

2009年10月31日,钱学森在北京逝世,享年98岁。11月1日,钱学森的灵堂设在航天大院的家里,前去吊唁的人络绎不绝。11月6日,钱学森遗体告别仪式在北京八宝山革命公墓举行,胡锦涛、江泽民、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、习近平等前往送别,数千各界民众也自发前往。

阅读量:60314 更新时间:2024-11-21

版权声明:可名百科词条系由创作者创建、编辑和维护,内容仅供参考。所有内容仅是创作者的表达,不代表本站观点,本站不为其版权负责! 如有版权问题,请联系我们删除 kefu@kemingbaike.com