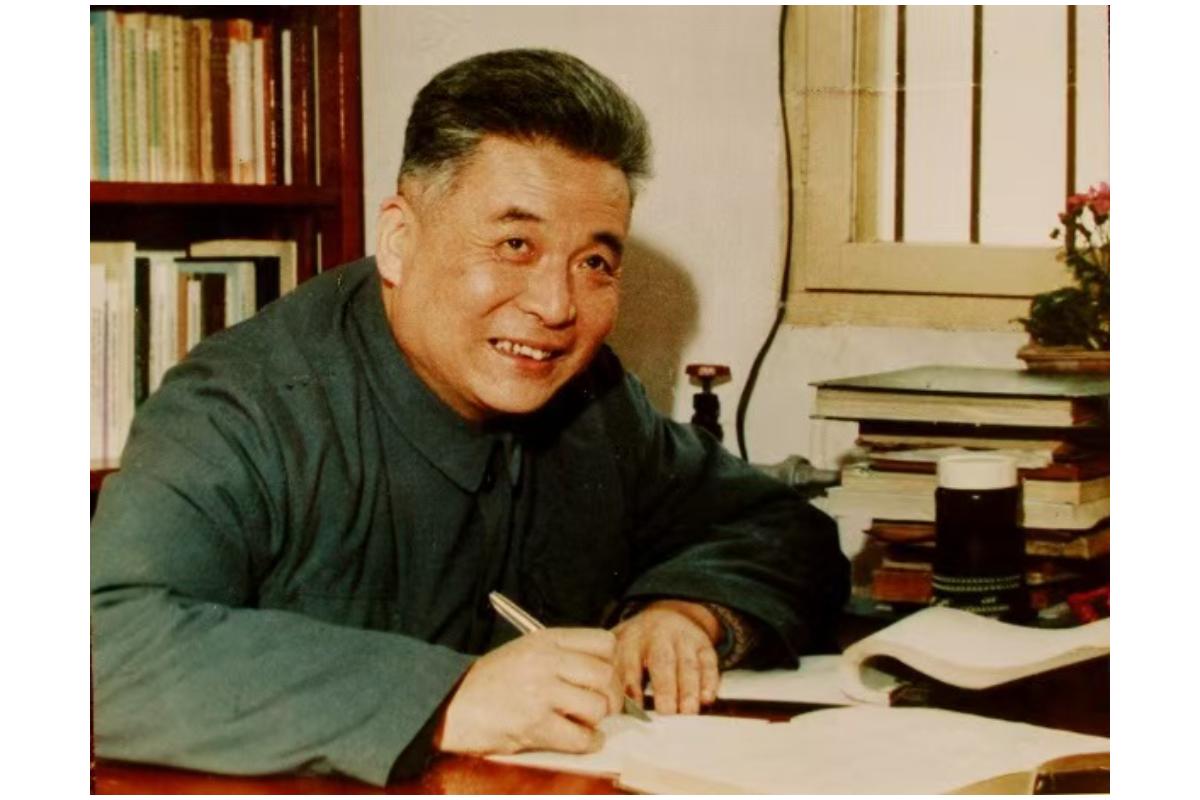

人物介绍

邓稼先1941年考入西南联合大学物理系;1945年从西南联合大学毕业,先后任教于昆明市文正中学、培文中学;1946年任北京大学物理系助教;1948年10月赴美国普渡大学物理系学习深造,毕业后获得物理学博士学位;1950年10月任中国科学院近代物理研究所助理研究员;1952年任中国科学院近代物理研究所副研究员;1954年—1958年任中国科学院数理化学部副学术秘书;1958年起历任第二机械工业部第九研究院理论部主任,九院901所副所长、所长,核工业部九院副院长、院长,核工业部科技委员会副主任,中华人民共和国国防科学技术工业委员会科技委员会副主任;1972年任核武器研究院副院长;1979年任核武器研究院院长;1980年当选为中国科学院学部委员(院士);1986年7月29日在北京逝世,享年62岁;1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。2009年入选“100位新中国成立以来感动中国人物”名单。

邓稼先主要从事中国核武器的发展与研制工作。

主要成就

科研成就

科研综述

自1958年以来,邓稼先组织领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,对原子弹的物理过程进行了大量模拟计算和分析,从而迈开了中国独立研究设计核武器的第一步。领导完成了中国第一颗原子弹的理论方案并参与指导核试验前的爆轰模拟试验。组织领导了氢弹设计原理、选定技术途径的研究,组织领导并参与了1967年中国第一颗氢弹的研制与试验工作。自20世纪70年代初以来,邓稼先在组织领导与规划中国新的核武器工作中作出了贡献。

从1958年至1986年,中国共进行了32次核试验,其中有15次是邓稼先指挥。

学术论著

邓稼先编著的论著有《β衰变的角关联》《辐射损失对加速器中自由振动的影响》《氢原子核的变形》《关于氢二核之光致蜕变》等。

科研奖励

据2022年12月中国科学院官网显示,邓稼先于1982年获得国家自然科学奖一等奖,1985年、1987年、1989年分别获得国家科技进步奖特等奖4项等奖项。

| 时间 | 获奖项目 | 奖励名称 |

| 1982年 | 原子弹氢弹设计原理中的物理力学数学理论问题 | 国家自然科学奖一等奖 |

| 1985年 | 氢弹的突破及武器化 | 国家科学技术进步奖特等奖 |

| 1985年 | 原子弹的突破和武器化 | 国家科学技术进步奖特等奖 |

| 1987年 | 第二代氢弹装置的突破 | 国家科技进步奖特等奖 |

| 1989年 | 核武器的重大突破 | 国家科技进步奖特等奖 |

人才培养

编著教材

邓稼先和周光召合写了《我国第一颗原子弹理论研究总结》,该著作不仅对以后的理论设计发挥着指导作用,而且还是培养科研人员入门的教科书;他还写了电动力学、等离子体物理、球面聚心爆轰波理论等讲义。

影响及评价

邓稼先逝世后,其岳父、原全国政协副主席许德珩亲笔题写了大幅白绫挽幛:“稼先逝世,我极悲痛!”原国务院副总理、国务委员兼国防部长张爱萍则在邓稼先的挽联中写道:“君视名利如粪土,许身国威壮河山,功勋泽人间。”

诺贝尔物理学奖获得者杨振宁在《没有任何外国人参加——追忆两弹元勋邓稼先》一文中将邓稼先描述为“中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子”“中国共产党的理想党员”,高度赞扬他为中华民族核武器事业作出的贡献。“时代楷模”、地球物理学家黄大年曾公开表示自己的偶像是邓稼先,看到他便能知道怎样才能一生无悔,什么才能称之为中国脊梁。

阅读量:14385 更新时间:2024-11-21

版权声明:可名百科词条系由创作者创建、编辑和维护,内容仅供参考。所有内容仅是创作者的表达,不代表本站观点,本站不为其版权负责! 如有版权问题,请联系我们删除 kefu@kemingbaike.com